私たちは日常の中で「政治とは遠い存在」と感じがちです。しかし本当にそうでしょうか。実は、政治こそが私たちの生活や仕事の基盤を左右する極めて重要なものです。その最たる例が、「税金の分配」です。政治の最も本質的な役割の一つは、国民から集めた税金という限られた資源を、どの分野にどれだけ配分するかを決めることです。この分配は単なる数字のやり取りではなく、そこには力と力の綱引きがあります。どれだけ声をあげ、政治に影響力を持つかで、その配分の中身が変わってくるのです。

最近注目された事例として、国民民主党が主張した「103万円の壁の撤廃」があります。これは配偶者控除の上限を超えると所得税や社会保険料が急増してしまう問題で、多くの家庭や働く女性にとって深刻な課題でした。長年議論されてきたこのテーマに実質的な政治的メスが入ったのは、同党がその問題を政党の力として押し上げ、世論の支持と政治的影響力を背景に議論の場に持ち込んだからです。つまり、現実に「力」がある政党でなければ、政策のテーブルに話題を上げることすらできないのです。

これとは対照的に、自民党では医師などの医系議員が多く落選しました。その結果、医療界が求める政策、たとえば物価上昇に見合った診療報酬の引き上げがほとんど議論されない状況となっています。診療報酬とは、我々医療従事者が提供する医療行為に対する公的な価格です。物価が上がっても、診療報酬が上がらなければ、病院や診療所は人件費を上げることができません。その結果、医療従事者の待遇改善は一向に進まず、現場の疲弊が深刻化していきます。「診療報酬の引き上げ試合に出ることすらできない」という言葉は、まさに今の医療界の置かれている状況を象徴しています。これは単なる経済の話ではありません。医療の質の維持、人材確保、地域医療の継続性といった、国民生活の根幹に関わる問題です。

こうしたなか、厚生労働省が提出した「医療法改正案」が2025年4月3日に衆議院本会議で審議入りしました。しかしその後、議論は滞り、先行きが見えない状況が続いています。背景には、現在の政権与党が議席数の面で安定しておらず、野党との対立を避けるために、提出する法案の数を絞り込むという方針があります。その結果、医療従事者の働き方改革や医療資源の地域間格差、2040年問題(高齢化のピークと医療人材不足の同時進行)といった、非常に重要なテーマが棚上げにされてしまうのです。

ここで忘れてはならないのが、我々医療従事者自身の「政治参加の重要性」です。診療報酬は市場ではなく国が決める“公的価格”であり、民間の努力だけでは上げることができません。それを動かすためには、政治家を通じた“政治的交渉力”が必要であり、つまりは選挙で関係者が意思表示をしなければならないのです。政治は、票を見ています。誰が動き、どの業界が組織的に支援し、どの団体が社会に影響力を持っているかを見ています。医療業界も例外ではありません。声を上げなければ、待遇も制度も改善されません。逆に言えば、団結して政治の場に「臨床工学技士の声」を届ければ、必ず何かが動きます。

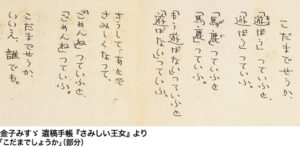

「みんな違ってみんないい」

童謡詩人金子みすゞが残した詩「私と小鳥と鈴と」の中で使われた言葉で、人それぞれ異なる個性や能力があることを認め、その違いこそが素晴らしさを生み出すというメッセージを込めた言葉です。それになぞらえて言うならば、我々は「みんな違うけど、みんな臨床工学技士」です。出身地も違えば、職場も異なる。扱う機器も分野も千差万別ですが、共通しているのは「いのちを支えるエンジニア」であるという点です。

多様性を否定する必要はありません。それぞれが異なる意見を持ち、それぞれの立場で活動することはむしろ健全なことです。しかし、その中でも「臨床工学技士という職域の未来を守る」という一点で、少しだけでも手を取り合うことができれば、これほど心強いことはありません。今、私たちが声をあげなければ、医療機器の専門職としての存在意義も、将来性も、制度の中で薄れていってしまうかもしれません。臨床工学部の設置や、診療報酬上の評価、教育体制の充実、待遇改善。これらは、誰かがやってくれるものではなく、私たち自身が「動く」ことでしか得られないのです。

ほんの少しでいいのです。LINEに登録する。署名に参加する、シンポジウムを広める、同僚に関心を持ってもらう、投票所に足を運ぶ。その一歩が、未来を変えるきっかけになるかもしれません。

医療は、声をあげた人のもとにしか進歩しません。臨床工学技士の力で、未来を作っていきましょう。

理事長 肥田泰幸